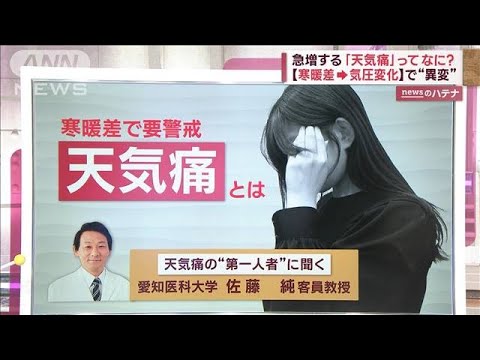

「天気痛」急増中…寒暖差&気圧変化で“異変” 対策のポイントは“耳”にアリ(2023年10月19日)

寒暖差の激しい日が続きますが、警戒したいのが「天気痛(てんきつう)」です。

「天気痛」とは、一体何なのか?そして、どう対策すれば良いのでしょうか?

天気と体調の関係を長年研究している、愛知医科大学・佐藤純客員教授に聞きました。

■急増する「天気痛」とは…?

そもそも「天気痛」とは、何なのでしょうか。

耳の奥には内耳という平衡感覚などをつかさどる器官があります。この内耳は「気圧の変化を感じとる“センサー”の役割も果たしているが、気圧変化で内耳が反応し、人によっては自律神経の乱れにつながる」と佐藤客員教授は説明します。

その結果、「頭痛」や「めまい」などの体調不良、いわゆる「天気痛」が引き起こされてしまうそうです。

この「天気痛」をもたらす「気圧の変化」ですが、気圧は、潮の満ち引きのように1日で高くなったり低くなったりを繰り返していて、寒暖差が激しいとこの変化が大きくなるそうです。

そのため、「天気痛」による症状を訴える人が今、増えているわけです。

■天気痛を予防…“耳”を「びよーん」

ウェザーニュースは、こうした1日の寒暖差や前線などの気象条件をもとに「天気痛予報」を出しています。

あす20日の予報を見てみます。20日は前線が近づいてくるそうで、札幌から東京、そして大阪まで広い範囲で「警戒」が目立ちます。

では、どのように「天気痛」を予防すれば良いのでしょうか?

佐藤客員教授は「『耳のマッサージ』がポイントになってくる」と言います。

まず、両耳をつまみ、上に下に横に引っ張ったりぐるぐる回します。ポイントは、耳だけでなく、“耳の周り”も引っ張られるように、痛くならない程度に大きく回すことです。

そうすることで耳やその周りの血行がよくなり、「天気痛」予防につながるということで朝昼晩の1日3回、1分を目安に行うと良いそうです。

さらに、耳の裏の骨が出っ張っている部分「完骨(かんこつ)」というツボを温めるのも効果的だと佐藤客員教授が教えてくれました。

(スーパーJチャンネル「newsのハテナ」2023年10月19日放送)

[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>

コメントを書く