「要所はヘルソン」マリウポリ“事実上の陥落”戦況にどんな影響が?専門家に聞く(2022年5月17日)

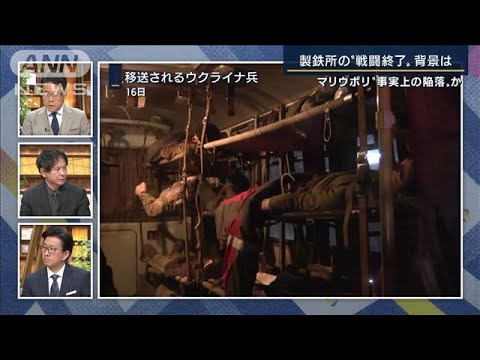

ウクライナ政府は、マリウポリのアゾフスタリ製鉄所から、負傷兵などウクライナ兵264人が人道回廊を使って退避を開始したと発表しました。

親ロシア派が支配する町にいったん移送された後、ロシア軍の捕虜と交換される予定だということです。

アゾフ連隊プロコペンコ指揮官:「マリウポリの部隊は任務を完了した。(長く抵抗を続けてきたことで)ウクライナ軍の再編や兵士の訓練、海外からの武器の調達ができた」

ロシア国防省、コナシェンコフ報道官:「ウクライナ兵が投降を開始した」

◆防衛省防衛研究所・高橋杉雄さんに聞きます。

(Q.ロシア兵捕虜との交換が予定されているということですが、これまで抵抗を続けたウクライナ兵は助かりますか)

高橋杉雄さん:「最終的にはロシア次第ですが、捕虜交換ということであれば、ロシア側も兵力不足に苦しんでいるので、きちんと交換するのではないかと思います」

(Q.ウクライナ軍が、このタイミングで抵抗をやめた理由はなんですか)

高橋杉雄さん:「マリウポリの攻防戦は、単に街の攻防だけではなく、戦局全体に影響がありました。特にドンバス地方の激戦にロシア軍を参加させないというのが、ウクライナ側の大きな作戦目標でした。マリウポリで抵抗を続けて、ロシア軍を足止めし続けました。ドンバス地方の戦いがウクライナ有利で終わりつつあるため、マリウポリでロシア軍を引き止め続ける必要がなくなってきました。任務が完了したというのは、非常に正確な評価だと思います」

(Q.マリウポリ全体の陥落は、ロシアにとってどんな意味がありますか)

高橋杉雄さん:「交通の要衝としてマリウポリの意義があるので、今後拠点としていくと思います。また、完全に攻防が終わったとなれば、兵力を他の戦線に向けることもできるため、ロシアにとっても価値があります」

ドンバス地方では、ウクライナ軍の反転攻勢が続き、ロシア軍はほとんど進軍できていません。ハルキウでは、ウクライナ軍が押し戻している状況です。

イギリス国防省は「今後1カ月間、実質的な領土の獲得はない」とロシア軍の状況を分析しています。

こうしたなか、ウクライナ軍はどう動くのか。3つの可能性があるといいます。

(1)ベルゴロドへの逆侵攻

(2)ルハンシク州奪還へ

(3)ヘルソン奪還

(Q.3つのシナリオはそれぞれ、どういう意味を持ちますか)

高橋杉雄さん:「(1)ベルゴロドへの逆侵攻は、ロシア軍の補給拠点をたたくということです。ただ、これは様々なリスクがあるため、可能性が低いと思います。

(2)ルハンシク州奪還は考えられますが、長期戦は避けられないので、こちらを選択する可能性もそんなに高くありません。

そう考えると、(3)ヘルソン奪還が、一番可能性が高いとみています。ヘルソンは、クリミア半島の水源で、ロシア側にとっても非常に重要な土地です。ウクライナがヘルソンに反撃を仕掛けると、ロシアも兵力を集めなければならず、長期化を避けた戦いに持ち込める可能性があります」

(Q.ロシアにとって一番嫌な展開は、ヘルソン奪還されることですか)

高橋杉雄さん:「そうです。水源でもあり、ヘルソンは現在、ロシアがほぼ占領していて、今回挙げた最大の戦果でもあります。それが奪還される展開になると、今回の戦争で得たものがほとんどなくなってしまうので、ロシアとしては避けたいと思います」

(Q.ヘルソンに注力すれば、ドンバス地方が手薄になりますね)

高橋杉雄さん:「兵力を集めるとなると、ドンバスの戦いのような決戦になります。そこでウクライナが勝てると、ロシア側にかなりの打撃を与え、戦争の長期化を避けられる可能性が高まります」

トルコのエルドアン大統領は、フィンランドとスウェーデンのNATO(北大西洋条約機構)加盟に改めて反対の姿勢を示しました。

NATOに加わるには、トルコなど加盟30カ国すべての賛同が必要ですが、フィンランドとスウェーデンは、トルコが2019年にシリアに侵攻したことを理由に武器輸出を禁止していて、トルコ側は反発しています。

両国は近日中にトルコに政府高官を派遣する方針ですが、エルドアン大統領は「トルコに制裁を科す国を加盟させることはできない」として、外交団の説得に応じない姿勢を強調しました。

(Q.NATO加盟をめぐる動きは、どういう展開になると思いますか)

高橋杉雄さん:「トルコは、絶対に阻止したい訳ではありません。基本的には政治の領域、ある種の条件闘争で、例えば武器の支援やクルド人問題への協力といったものが欲しい。最終的にはアメリカがイニシアチブをとって、トルコの要求をくみ取って、態度を変えてもらう必要があると思います」

[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>

コメントを書く