“濃厚接触者”隔離期間の短縮は・・・専門家会議メンバーに聞く(2022年1月13日)

厚生労働省のアドバイザリーボードメンバーで、東京都北区の保健所・所長で医師の前田秀雄氏に聞きます。

(Q.隔離期間の日数ですが、どのような議論がありましたか)

隔離期間が長くなれば長くなるほど、発症リスクは下がってきます。確実に発症しないということになれば14日間でしょうが、社会機能維持に支障をきたすと、それもデメリットがあります。感染させてしまうリスクと社会機能を止めてしまうリスク。どちらのリスクを取るか。その線引きをどこにするかというのが大きな議論の対象となりました。隔離期間について、7日とか10日という期間が出ました。これは国立感染症研究所が一定のエビデンスを出している。その期間になると、どの程度、感染のリスクがあるのか。一定の感染リスクを踏まえながらの、そこに対して色々な対策を取る。医療機関のひっ迫を考えると、短縮していくのが当然の流れだと思います。

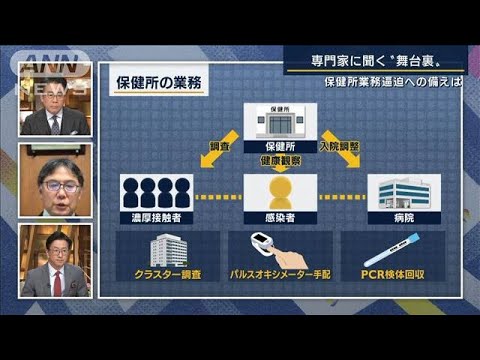

(Q.保健所所長が直面している困難は、どのようなものがありますか)

今回、非常に感染性が高いので、陽性者が激増しています。それに加えて立ち上がりが早い。過去を見てもこれだけ感染が急拡大することはありませんでした。スピードについていきにくい。急に増えた陽性者の状況を確認する作業がひっ迫している状況です。まだ、重症化する人が少ないので、入院調整や宿泊療養の調整は、多くはありません。軽症者が多いので、その方々への連絡が現在の、一番の業務です。

[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>

コメントを書く