ダイハツ 不正の背景に…「短期開発」「現場のプレッシャー」など 全車種を出荷停止【ワイド!スクランブル】(2023年12月21日)

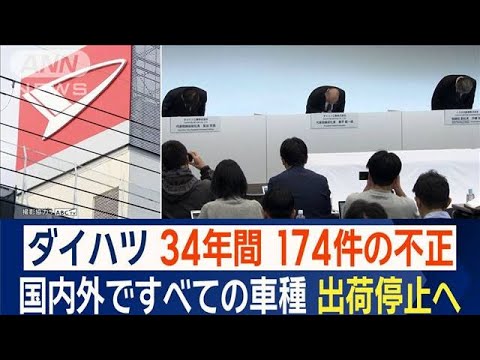

自動車メーカーのダイハツ工業が20日、車両の安全性を確認する試験で不正が174件あったとして、国内外で生産中のすべての車種を出荷停止にすると発表した。

■ことの発端は今年4月…内部告発で発覚

21日午前9時、多くの報道陣が集まるなか、国土交通省による立ち入り検査が始まった。

ダイハツ工業 奥平総一郎代表取締役社長

「誠に申し訳ございませんでした」

20日、自動車メーカー、ダイハツ工業が会見を開き、車両の安全性を確認する衝突試験などで不正があったことを明らかした。

会見には、親会社のトヨタ自動車も同席。国内外問わずダイハツが生産、開発した車はすべて出荷停止することを決めた。

ダイハツは、去年の世界生産台数がおよそ170万台。軽自動車だけで見ると、国内販売台数はおよそ56万台で、シェア33.4%とトップを誇っている。

ことの発端は今年4月。衝突試験で用いたドアに、本来の仕様とは異なる加工を施していたことが内部告発で発覚したことだった。

これを機に、外部の第三者委員会がつくられ、調査を始めると、ダイハツが数々の不正を繰り返してきた実態が判明。最も古い不正は1989年のものだったという。

第三者委員会 貝阿彌誠委員長

「認定した不正行為は174個。そのうち虚偽記載類型が143個です」

■「短期開発」重視の社内風土 第三者委が指摘

軽三輪トラック「ミゼット」で知られるダイハツの歴史は、1907年にさかのぼる。

当時、輸入に頼っていたエンジンを国産化すべく大阪高等工業学校、今の大阪大学工学部の学者や技術者が中心となって創業。ダイハツのホームページには、「日本の産業に貢献しようという学者や技術者の熱い思いが、現在のダイハツの礎となっています」と紹介されている。

そうしたダイハツが、なぜ不正を起こすことになったのか。第三者委員会は、行き過ぎた「短期開発」重視の社内風土があったと指摘した。

貝阿彌委員長

「(認証試験は)合格して当たり前。不合格になって開発スケジュールを変更するなんてことは到底ありえない。そのことが原因となっております」

自動車業界を28年取材している経済ジャーナリストの井上久男さんは、次のように話す。

井上さん

「開発期間を短くするっていうことは、コストを下げるっていう意味合いがあるんですね。やっぱり開発を長くするとコストがかかるわけですね。それに関わる人も増えていくわけですから。いわゆる人員を増やさない中で仕事量が増えてくればですね、やはり不正がですね、起こる要因がやっぱりできてたと」

■安全試験で行った不正とは

ダイハツが車の安全性を検査する試験で行っていた不正とは、どのようなものだったのか。

不正の一部になるが、まずは自動車側面の衝突試験の際、試験に不合格となるような壊れ方にならないよう、あらかじめ裏側から切り込みを入れる。

また、ヘッドレストの衝撃試験では、運転席側の試験が必要だったが助手席側だけで実施。それを運転席側の試験結果として報告書に記載した。

さらに、衝撃を感知して作動するエアバッグを用いて行う検査では、開発前だったため、エアバッグがタイマーで開くようにして検査を行った事例があったそうだ。

■ダイハツ不正“3つの背景”

なぜ、このような不正が起こってしまったのか。そこには「過密な開発日程」と「現場のプレッシャー」があった。

1つ目の不正の背景が「短期開発」だ。今回の不正は1989年からだが、2014年に不正件数が増加しているという。

第三者委員会は、2011年の「ミライース」の短期開発に成功したことを受け、短期開発が推し進められたことが関係しているとした。

また、この増加した2014年は7年連続で軽自動車の販売台数トップだったダイハツがスズキに抜かれた年でもある。

そして現場では、異常な開発スケジュールが組まれていたようだ。

第三者委員会は、「試験では不合格が許されない一発勝負の強烈なプレッシャーにさらされながら業務を行っていた」と指摘した。

そして、2つ目が「親会社からの期待」だ。

ダイハツは1998年にトヨタの連結子会社となり、海外展開の役割を担っていた。2016年に完全子会社となっている。

そして「管理職が“現場任せ”」だったそうだ。

「管理職が現場の状況に精通しておらず、経営幹部のリスクへの感度が低く、現場環境が『ブラックボックス化』したことで長年にわたって短期開発の弊害に気づかず、社内で不正を防ぐ自浄作用も働かなかった」と指摘した。

自動車業界に詳しい、経済ジャーナリストの井上さんは「トヨタからの仕事が増えるようになって、自分たちのキャパシティーを超えたのでは。経営陣は従業員、予算、開発力を把握している。現場がキャパシティーを超えた仕事を与えられた時に、手抜きや不正が起こる可能性を予期するものだが、そうしたリスク管理ができていなかったことに原因がある」としている。

(「大下容子ワイド!スクランブル」2023年12月21日放送分より)

[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>

コメントを書く