「パンケーキクラッシュか」トルコ・シリア地震 犠牲者3.3万人超 なぜ被害がここまで大きくなったのか?【解説】|TBS NEWS DIG

トルコ南部を震源とする地震は発生から1週間経ちましたが、今も犠牲者の数は増え続けています。なぜ被害がここまで大きくなったのでしょうか。

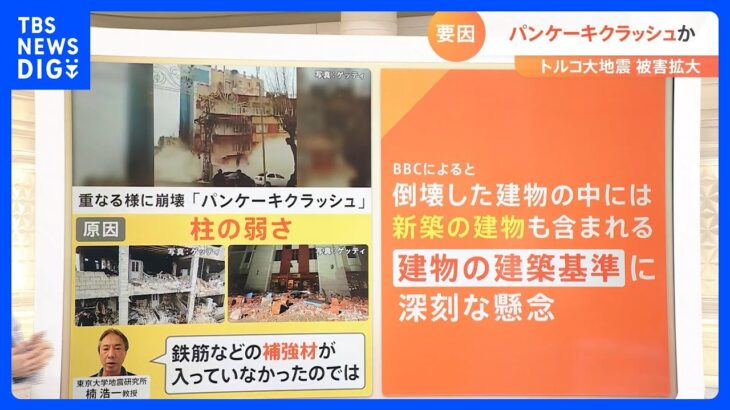

■パンケーキが重なるように倒れる建物 “柱の弱さ”が原因か?

ホラン千秋キャスター:

トルコと、その隣のシリアで、2月13日現在、死者数は、トルコで2万9600人超、シリアで3500人超、合わせて3万人を超えている状況です。

国連のグリフィス事務次長は「(最終的な死者数は)正確に推定することは難しいと思う。しかし2倍以上になることは間違いないだろう」としています。

なぜ、ここまで被害が大きくなったのか。

東京大学地震研究所の楠浩一教授は、「“パンケーキクラッシュ”が要因のひとつ」だと話します。

これは、非常に危険度が高い建物の壊れ方で、1階部分から、建物がそのまま、2階、3階、4階と、きれいに重なるようにして崩れる。これが、重なっているパンケーキの姿に似ているということで、パンケーキクラッシュと呼ばれています。こういった倒壊が多く見られているということです。

その原因について、楠教授は「“柱の弱さ”にあるのではないか。例えば、鉄筋などの補強材が、入っていなかったのではないか」と話します。

■トルコには義務化された耐震基準…しかし金払えば免除される実態も

ホランキャスター:

BBCによると、倒壊した建物の中には、新築の建物も含まれ、建物の建築基準に、深刻な懸念がある、ということです。

また、ロイター通信によると、倒壊した集合住宅の建設業者の男が、妻とジョージアに向け出国しようとしたところ、身柄を拘束されたということです。

さらに地元メディアによると、倒壊した建物の責任者134人に、逮捕状が出ているそうです。

これから、建設業者への責任の追求が始まっていくと見られています。

法律上、トルコの耐震基準はどうなっているのか。

1999年に起きたマグニチュード7.4の大地震。このときの死者数は1万7000人以上で、建物の倒壊が1万3000戸以上あったということです。

これをきっかけに、トルコ政府は耐震基準を改正。2004年に、新築の建物に、最新の耐震基準を満たすことを義務化しています。

しかし、耐震基準を満たさない建物が、トルコ全土で670万戸。これは、全体の約4割にあたるそうです。

BBCによると、実は、トルコ政府は、安全基準を満たしていなくても、一定の金額を支払うことで、行政処分を免除してきたという背景があるということです。

井上貴博キャスター:

トルコも大変地震の多い国ですので、もちろん耐震基準は設定されている。しかし、特に低所得層の住む地域などは放置されていて、二次災害、三次災害のリスクが高まります。

田中ウルヴェ京 スポーツ心理学者(博士):

基準をどんなに義務化をしても、義務化に慣れていない。政治的な背景もある。貧富の差もある。私もトルコのイスタンブールに行ったことがあるが、アジア風の密集した市場があったり、ヨーロッパ風の石畳の街、石造りの建物があったりして、そうした街の雰囲気がトルコの魅力なのだが、基準を満たしていないことで、被害が広がってしまったのは残念。

井上キャスター:

日本の耐震基準は世界的にも高い技術があるので、それを取り入れられないか。

まだトルコ政府は機能してますが、シリアはより深刻だと言われている。

田中ウルヴェ京 スポーツ心理学者(博士):

シリアは、政府の問題もあって、救助がうまくいっていない状況がある。たとえ日本が、耐震基準について教えたとしても、それを現場に実装していけるかというのは、また別の問題。トルコのように、お金を払えば行政処分を免除されるといったことが本当にあるとしたら、いくら基準を設けても、机上の空論になってしまう。これをやらなければ駄目だ、ではなく、これをやることが、まちにとって、どれくらい良いことなのかといった考え方を広めていかないといけない。

■現地では治安悪化…救出活動を阻むトラブルも

ホラン千秋キャスター:

今すぐに取り組まなければならないこと、それが救出活動です。

「72時間の壁」、72時間で生存率が大幅に低下するとされています。

しかし、今回の地震では72時間の壁を越えても、多くの方が救出されています。

発生から136時間後に、7歳の女の子を倒壊した建物から救出。

139時間後に、背後7か月の赤ちゃんをがれきの下から救出。

147時間後に、10歳の女の子を倒壊した建物から救出。

がれきの中で、小さな隙間に、たまたま入り込むことができて、生き延びることができたというパターンが多い。

72時間を経過した後も、100人以上が救出されているということで、一刻も早く、1人でも多く助かることを祈っています。

こういった救出活動に、足止めの動きが出てきています。

BBCによると、トルコ南部で、実態不明のグループ同士が衝突。オーストリア軍が、安全を確保できないということで、捜索活動を一時停止したという(その後、再開)。

水や食料などが減るにつれ、治安が悪化しているという現…(https://newsdig.tbs.co.jp/list/article?id=jnn-20230213-6067692)

▼TBS NEWS DIG 公式サイト https://ift.tt/eXSfHZW

▼チャンネル登録をお願いします!

http://www.youtube.com/channel/UC6AG81pAkf6Lbi_1VC5NmPA?sub_confirmation=1

▼情報提供はこちらから「TBSインサイダーズ」

https://ift.tt/AYBMS2x

▼映像提供はこちらから「TBSスクープ投稿」

https://ift.tt/0rERwGc

コメントを書く