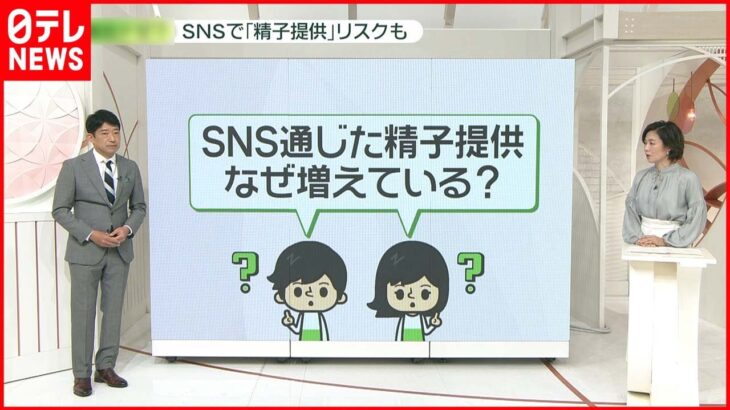

【解説】SNS通じた“精子提供”なぜ増加?背景は

20代の男性から精子提供を受けた都内に住む30代会社経営者の女性。男性の学歴などがウソだったことがわかり、損害賠償を求める訴えを起こしました。いま、SNSを通じた精子提供が増えてきています。その背景、問題とは…。

◇

■日本では対象限られ…提供者も減少

小野高弘・日本テレビ解説委員国際部デスク

「一言でいえば、ニーズに対して提供する方が足りていないということなんです」

「そもそも、日本で第三者の精子提供を受けたい場合は、日本産科婦人科学会に登録されている国内12の施設でできます。ただ、対象になるのは『婚姻関係にある夫婦』で、さらに『夫が無精子症などの場合』に限られています。しかも、将来、子供に、『提供したのは誰か』を明らかにする必要が出てくる可能性があるということで、提供者が減ったそうです」

「実際、この精子提供での人工授精の回数は減っているそうです」

■SNSなどでの“提供”増加か…「医学的に危険」

有働

「かなり限られた人しかできないってことですよね?」

小野

「そうなんです。例えば、この方法の対象ではない不妊の夫婦だったり、同性カップルや選択的シングルマザーの人々で、精子提供を希望する人たちは他の手段を頼ろうとしますよね。こういったニーズが増えているので、SNSやマッチングサイトでの精子提供が増えているとみられます」

「ただし、そこには問題もあります。生殖医療に詳しい、慶応義塾大学の吉村泰典名誉教授によると、『相手が匿名の場合、感染症やウイルスの検査をしていない男性から精子を提供してもらうのは、医学的に危険なので、絶対にしてはいけない』と警鐘を鳴らしています。また、『生まれてきた子供の出自を知る権利をどうするか』などの問題もあります」

「吉村先生は、日本でも、ドナーを登録する『精子バンク』のような公的管理機関が必要だと話しています」

■“多様な生まれ方”考えるべき?

有働

「落合さんはこの問題、どのようにみますか?」

落合陽一・筑波大学准教授(「news zero」パートナー)

「多様な生まれ方を考えた方がいいと思うので、精子提供などをめぐるルール整備は進んだ方がいいと思います。そういうものがないから、今回のような悲しいケースにもつながってるなと思います」

「一方で、僕個人としては、これが公的な機関であるかどうかは、実はあまり問題ではないのかな、と思います。公的な機関によって、ウイルスの検査などがしっかりされたりしていれば、僕は問題ないと思います」

「これから、多分、10年、20年経過していくと、多様な生まれ方がもっと当たり前になっていると思うので、ある程度、ラジカルに考えていかないと、今後の社会に対応できないんじゃないかと思います」

有働

「そのためには当事者だけじゃない、周りの人たち、なるべく多くの人たちが…」

落合

「社会全体でコンセンサスがとれないと、と思います」

◇

有働

「一番大事なことは、生まれてくる子供たちのさまざまな権利を守ってあげるには、どんなルールが必要なのか…これを1人1人が考えを深めていくきっかけにしたいです」

(2022年1月11日放送「news zero」より)

#精子提供 #SNS #学歴 #日テレ #ニュース

◇日本テレビ報道局のSNS

Facebook https://ift.tt/3hUdoFn

Instagram https://ift.tt/3pI4hs9

TikTok https://ift.tt/2JvoYrq

Twitter https://twitter.com/news24ntv

◇【最新ニュースLIVE配信中】日テレNEWS 24 HP

https://www.news24.jp

コメントを書く