- 「もう爆弾落ちたみたいな」トラックが歩道に乗り上げ、街路樹などなぎ倒す 東京・足立区|TBS NEWS DIG

- 逮捕の男(97)、車道と間違え歩道に進入か 福島市6人死傷事故|TBS NEWS DIG

- 【速報】「私は無実であり無罪」渋谷暴動事件 大坂正明被告(73)が初公判で起訴内容を否認し無罪主張 東京地裁|TBS NEWS DIG

- 【懲役13年】20年前、東京・奥多摩町の山中に“男性の切断遺体” 南アフリカ逃亡の男

- 「環境は整った…どんどん攻めていきましょう」楽天モバイル元部長が巨額詐取金の取り分決定か 犯行スキーム考え主導|TBS NEWS DIG

- ウクライナ侵攻 プーチン大統領「目標は必ず達成」(2022年3月17日)

【解説】地震回数の変化は? “全体的に多い状況”続く『週刊地震ニュース』

ここ最近の気になる地震活動について掘り下げる週刊地震ニュース。

先月28日から今月6日までの1週間に震度1以上の地震は24回発生しました。

震度3以上の地震は1回。

▼今月6日午前10時13分頃

鹿児島県の奄美大島近海を震源とするマグニチュード5点0があり喜界町(きかいちょう)で震度3を観測しました。この付近では1995年に震度5を観測する地震がおきています。

今週の金曜日・11日は2011年東北地方太平洋沖地震から11年目をむかえる日となります。その東北地方の地震活動についてお伝えします。

この図は震災直前の2011年3月1日から去年末まで、マグニチュード2以上の地震を示したものです。

太平洋プレートの境界付近や福島や茨城の県境付近の内陸でも地震活動が活発。

また日本海溝の外側でも地震が多くなっている所がある。

こうした場所で大きな地震がおきると津波を引き起こすことがあるので今後も注意が必要。

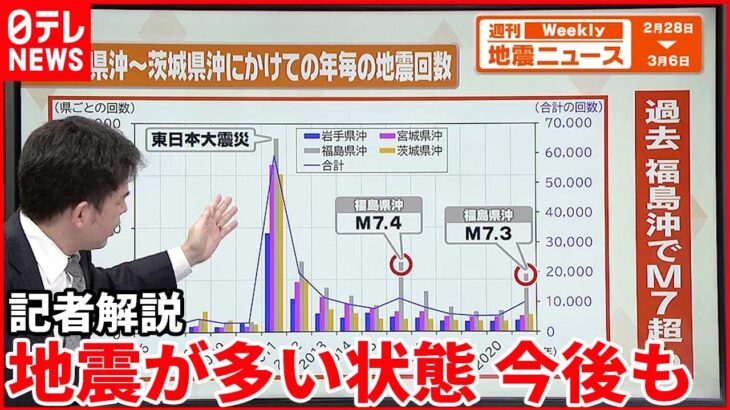

岩手、宮城、福島、茨城の沖で震災前後で地震回数がどのように変化したのか示したグラフです。

震災のあった2011年は4つのエリアであわせて6万回発生。

東日本大震災以降の時間経過とともに地震の回数は減少している。しかし震災の前には戻らず。全体的に多い状況が続いています。

2016年と2021年は福島県沖ではM7を超える大きな地震があり一時的に回数は増加しています。

いつまで地震の多い状態は続くのか?

「東日本大震災のような巨大地震では、地下の力のつりあいの不安定を解消するまでに相当な時間がかかるので、10年20年あるいはそれ以上、影響を受け続けることになる」。

大きな地震がおきたことで東北地方周辺の地下は力のつりあいの状態が不安定に。これを解消するために、余震と呼ばれている地震の発生が続くと考えられる。

ただ岩手県沖から茨城県沖にかけてば、もともと地震活動が活発な地域。

今年1月、政府の地震調査委員会は宮城県沖でマグニチュード(M)7・4前後の地震が、今後30年のうちに発生する確率を70~80%に引き上げています。

すでに東日本大震災の「余震」ではなく「次に来る大地震」に備える必要があります。日本はどこでも被害を伴うような地震発生の可能性があります。

このタイミングで改めて、大きな地震が発生した場合の避難先や避難行動なでを家族で話し合っておくなどの地震への備えを心がけてください。

(2022年3月7日放送)

#地震 #災害 #防災 #東日本大震災 #日テレ #週刊地震ニュース #ニュース

◇日本テレビ報道局のSNS

Facebook https://ift.tt/nmDScf0

Instagram https://ift.tt/JAHqhbi

TikTok https://ift.tt/hsOtJDa

Twitter https://twitter.com/news24ntv

◇【最新ニュースLIVE配信中】日テレNEWS HP

https://news.ntv.co.jp

コメントを書く