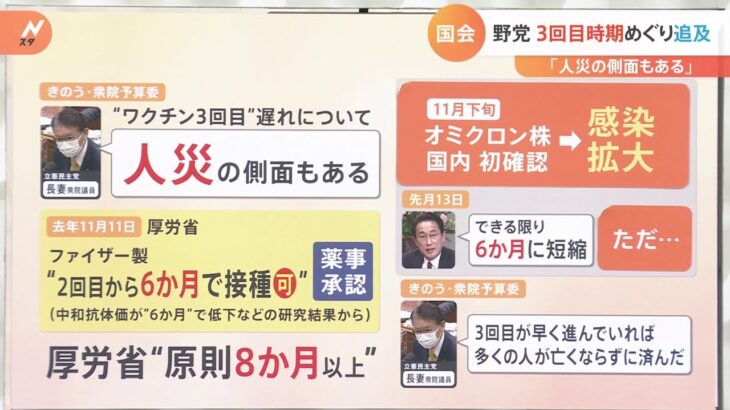

「前倒し判断の遅れは人災だ」3回目接種をめぐり野党側が追及~専門家の意見は

2月14日の国会では新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐり、野党側は「前倒しの判断が遅れたことは人災だ」として政府を追及しました。

ファイザー製ワクチンの「3回目接種」については、昨年11月の薬事承認の段階で「2回目接種から6カ月の間隔をおいて接種可」となっているにもかかわらず、厚生労働省は「原則8カ月以上」としてきました。一体なぜなのでしょうか?

野党側が「3回目接種が早く進んでいれば多くの人が亡くならずに済んだ」と指摘する「3回目接種」の判断について専門家にききました。

■長妻昭議員が3回目接種の遅れを指摘する理由

良原安美アナウンサー:日本における新型コロナウイルスの3回目ワクチン接種は、依然として進まない状況にあり、2月14日時点の接種率は全体のわずか10.3%(高齢者24.6%)です。海外に目を向けるとイタリア59.9%、フランス50.6%と接種率が50%を超えています。アメリカでも27.6%なので、その差は歴然です。政府は、3回目の接種に必要な1億820万回分のワクチンを、5月16日の週までに全国に配送すると公表しています。

岸田文雄総理は2月15日、「私自身が陣頭指揮をとり、自治体・職域・大規模接種すべての手段をフルに稼働させてまいります」と3回目のワクチン接種の加速を呼びかけていますが、3回目のワクチン接種については国会で議論が交わされました。

2月14日に行われた衆議院予算委員会で、立憲民主党の長妻昭議員は「”ワクチン3回目”接種の遅れについて、人災の側面もある」と指摘しました。この指摘は、3回目のワクチン接種間隔を、6か月にするか8か月にするかという問題にポイントがあります。

昨年11月11日、厚生労働省はファイザー製ワクチンについて、2回目接種から6か月の間隔をおいて再接種を可能とする薬事承認を行いながらも、原則は2回目接種から8か月以上間隔をおくことを強調していました。

昨年11月下旬に国内でオミクロン株が初めて確認され、感染が拡大したことを受けて東京都・小池百合子知事は国に対して、できるだけ早い3回目のワクチン接種を提言しましたが国は“それはいかん”と8か月という原則を崩しません。

ようやく、岸田総理ができる限り6か月に短縮すると方針転換したのが1月13日です。東京都などにまん延防止等重点措置が適用される8日前だったこともあり、長妻議員は「3回目接種が早く進んでいれば、多くの人が亡くならずに済んだ」と政府を批判しています。

■なぜ接種間隔は8か月に設定されたのか?

昨年11月、後藤茂之厚生労働大臣は「ほとんどの国が8か月で接種を行っている」と発言しています。アメリカの例を見ると昨年10月時点、3回目接種間隔は日本と同じ原則8か月以上でしたが、オミクロン株による感染拡大に伴い、昨年11月には6か月以上、今年1月には5か月以上と、臨機応変に接種間隔を短くしています。

河野太郎前ワクチン担当相は「8か月に根拠はないと思っている。厚労省が打ちたいという自治体に、役人の判断で『8か月だ。余計なことをするな』と言ったのでは?政府の中で議論がされていれば、かなり前倒しできたと思う」と振り返っています。

井上貴博キャスター:早い段階で各自治体から接種間隔を短くしてほしいという要望があったにもかかわらず対応できなかった。”お役所仕事”と揶揄される対応について、どうお考えでしょうか?

井上貴博キャスター:早い段階で各自治体から接種間隔を短くしてほしいという要望があったが。

星 浩コメンテーター:先日、菅義偉前総理と話す機会がありました。通常の政策は準備が整い次第着手するが、ワクチン接種に関しては見切り発車で着手し、走りながら考えるしか方法がないため、そもそものマインドを変える必要があると言っていました。私も確かにその通りだと思います。すべて整ってからスタートする、厚生労働省の官僚のペースで対応すると、どうしても遅れが生じてしまうというのが、実際に出たんだと思います。

井上キャスター:菅前総理のときはそれを進めることができたと。

■専門家は3回目接種の遅れをどう考える?

国際医療福祉大学感染症学講座主任教授・松本哲哉さんにもお話を伺います。松本教授は、2回目から3回目までの接種間隔について、どのくらいまでなら短縮可能だったとお考えですか?

松本教授:諸外国も当初8か月でスタートしましたが、接種後6カ月経過で抗体価が下がるという科学的な根拠が出たため、接種間隔を6か月に前倒ししました。その後、接種後5か月経過でも抗体価が下がるデータが出ると、もっと早めていいとなった

諸外国が科学的根拠に基づき、政策を臨機応変に変更している一方で、なぜか日本は”8カ月”に、科学的根拠がないなかでこだわり続けたため、接種が進まない状況につながったと考えます。

■3月開始 子どもへの接種はどう考えるべきか

日本では3月より、5歳から11歳の子どもへのワクチン接種が開始されます。昨年末頃からアメリカ、フランス、カナダでも、小児に対して接種を推奨していますが、5歳から11歳の小さな子どもへのワクチン接種は必要なのでしょうか?

海外のデータでは、5歳から11歳の接種による発症予防効果は、90%以上になるとしていますが、オミクロン株への有効性を示すデータはありません。情報が少なく、子どもへの接種判断に迷う保護者もいるようです。

国立病院機構三重病院・谷口清州医師は「現状、子どもの使用できる薬が少ないため、基礎疾患のある子どもは接種するべきでは。親子でワクチンについて理解し、接種することが大切」とコメントしています。

ホラン千秋キャスター:海外では子どもへの接種についてどのように認識されているのでしょうか?

星コメンテーター:アメリカは前向きな姿勢で、接種が進んでいます。日本の場合、(基礎疾患など)子どものケースに応じて小児科医が判断するなど、丁寧な対応が必要だと思います。その体制がまだ整っていないという点においては少し不安が残りますよね。

井上キャスター:保護者はリスクとベネフィットの両側面を考慮したいが、情報は少なく、(オミクロン株は)重症化率がそれほど高くないという状況で、子どもに打たせるかどうかの判断については、悩ましいですね。

ホランキャスター:3回目接種については、大人でさえ多くの方が打つべきか迷っています。大人は自分で決断できるが、子どもの接種は保護者が決断はしなくてはならず、「わが子にとっての正解」を悩まれる気持ちはすごく理解できます。

井上キャスター:ワクチン接種については、個人が自由に判断するものとして、リスクとベネフィットを天秤にかけて…と私たちも情報を発信してきましたが(子どもの接種については判断が)難しい部分がありますね。

松本教授:子どもの接種判断は本当に難しいですね。ただ、基礎疾患を持つ感染リスクが高い子どもたちには、優先的に接種していただきたいです。リスクが少ない子どもたちに関しては、流行の状況や保護者も納得したうえで、子どもと話をして…ということになるのではないかと思います。

(15日19:06)

コメントを書く