【解説】熊本地震から7年 119番通報の“トリアージ”とは『週刊地震ニュース』

2016年4月、観測史上初めて震度7の揺れに2度襲われた「熊本地震」。地震直後、熊本市消防局では、119番通報が殺到し指令業務が混乱、対応に苦慮しました。この経験から、通報内容で優先順位を判断する「コールトリアージ」という仕組みをつくりました。コールトリアージとは、どのようなものなのか?そして、大地震を引き起こした、2つの活断層周辺の最近の地震活動は?社会部災害担当・内藤ミカ記者が解説します。【週刊地震ニュース】

◇◇◇

■震度1以上の地震が35回発生 島根県などで震度3の地震が3回

4月10日から4月16日までの期間、国内では震度1以上の地震は35回発生しました。このうち、震度3以上の地震は3回ありました。

▼4月10日午前3時45分ごろ、沖縄県与那国町で震度3を観測する地震がありました。震源は与那国島近海、地震の規模を示すマグニチュードは5.0、震源の深さは49キロでした。

▼4月12日午後0時54分ごろ、島根県雲南市で震度3を観測する地震がありました。震源は島根県東部、マグニチュードは3.9、震源の深さは8キロでした。

▼4月12日午後5時46分ごろ、福島県川内村といわき市で震度3を観測する地震がありました。震源は福島県沖、マグニチュードは4.0、震源の深さは48キロでした。

■熊本地震から7年 2度の震度7の揺れは観測史上初

2016年4月16日午前1時25分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード7.3の地震が発生。震源の深さは12キロでした。この地震では、熊本県益城町、西原村で震度7を観測しました。この2日前の4月14日午後9時26分ごろには、同じく熊本地方を震源とするマグニチュード6.5の地震が発生。震源の深さは11キロでした。益城町で再び震度7の揺れを観測しています。

この2つの地震、14日のものが前震、16日の規模のさらに大きなものが本震と呼ばれています。

これらの地震によって、熊本県内では関連死も含めて273人が死亡し、20万棟近い住宅が被害を受けました。また、18万人以上が避難生活を余儀なくされました。同じ地域で震度7という激しい揺れが、連続して発生するのは観測史上初めてのことです。

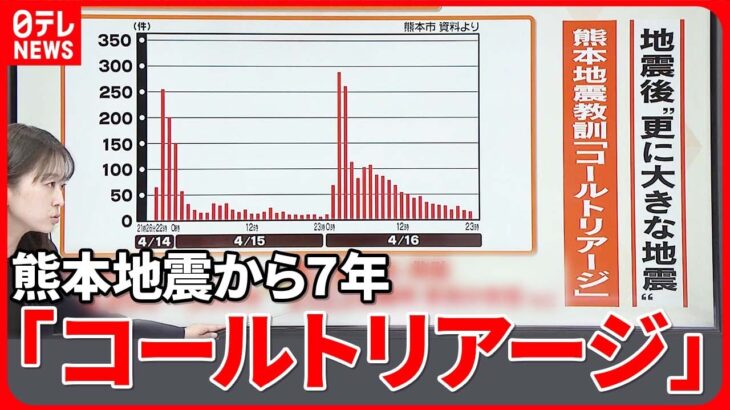

■熊本市消防局 大地震直後に119番通報殺到 わずか1時間の間に約300件も

熊本市や益城町などを管轄する熊本市消防局には、地震発生直後から多くの119番通報がありました。特に前震、本震直後には1時間当たり200~300件の通報がありました。このうち救急・救助に関する通報は、全体の4割で、そのほかは避難所や家族の安否確認などの問い合わせでした。

多くの通報によって指令業務が混乱する中、救急や救助ではない通報も多く、対応が難しかったといいます。

■119番通報の「コールトリアージ」――通報内容で緊急度を判断

熊本市消防局はこの時の経験を教訓に、大規模な災害がおきた場合、119番通報の内容で優先順位を判断する「コールトリアージ」を作成しました。この「コールトリアージ」がおこなわれる基準は、震度6弱以上の地震で被害の拡大が予想され、多数の通報が入る場合です。119番通報が入ると、大まかな場所を聞き、火事か、救急かを確認します。救急の場合は症状を詳しく聞いて、ケガでも歩ける場合は緊急度が低い「緑」に分けられます。

一方、病気の場合、意識や呼吸などの状態を確認します。会話がなりたたない、楽な呼吸ではない、冷や汗をかいてるなど、いつもと違う症状がひとつでもある場合は、緊急の「赤色」となります。ただ、意識や呼吸などに異常がなくても、胸痛などのキーワードが出てきた場合には、準緊急の「黄色」となるそうです。

また、救急車を向かわせることができず、すぐ対応できなかった人に対しては、あとから連絡を取り状況を確認することにしているといいます。

■あとから規模大きい地震発生は少ないものの―。地震後は、引き続き地震による大きな揺れに注意

熊本地震では、マグニチュード6.5の地震発生から約28時間後にマグニチュード7.3の、より大きな地震が発生しました。政府の地震調査委員会によると、1923年以降に国内で発生したマグニチュード5.0以上、深さが30キロより浅い内陸地震563個のうち、前に発生した地震より規模が大きかった地震は35個ありました。その割合は6%です。

一方、海外の事例では、2.2%あったということです。過去の事例では、最初の地震後、より大きな規模の地震が発生することは少ないものの、地震のあとしばらくの間は、再び同程度の地震が起きる可能性があるため注意が必要です。

■熊本地震を引き起こした活断層「日奈久断層帯」「布田川断層帯」周辺の地震は、先月までに約4500回

熊本地震の2度の地震は、それぞれ別の活断層で発生しました。熊本県内を東西に走る「日奈久断層帯」と「布田川断層帯」です。これらの断層の周辺では、7年前の熊本地震発生から先月までの間に、震度1以上の揺れを伴う地震があわせて約4500回観測されています。

■地震発生回数は、熊本地震発生前の水準に戻るも――

2つの活断層周辺でおきた、月ごとの地震回数です。体に感じない小さな地震も含めると、熊本地震が発生した2016年は1年間に約6000回ありました。2017年は約400回、さらに2022年は約70回と徐々に減少していて、熊本地震前の水準に戻っているということです。

■活断層の“割れ残り”で今後も地震発生の可能性――地震への備えを

地震回数だけをみると、7年前の熊本地震前と同じような状況になっています。しかし熊本地震を起こした活断層は、すべてが破壊されたわけではなく、割れ残りがあるとされています。このため、今後も地震が発生する可能性があり、日頃の備えを続けていくことが必要です。

(2023年4月17日放送)

#地震 #熊本地震 #コールトリアージ #日テレ #ニュース

◇日本テレビ報道局のSNS

Facebook https://ift.tt/6aXEVLz

Instagram https://ift.tt/EL9owRj

TikTok https://ift.tt/EotL4l0

Twitter https://twitter.com/news24ntv

◇【最新ニュースLIVE配信中】日テレNEWS HP

https://news.ntv.co.jp

コメントを書く