【繰り返す“迷惑動画”】15年以上前から社会問題…投稿の心理は時代により変化?

ここ最近、飲食店などで撮影された“迷惑動画”が相次いでSNSに投稿されています。被害を受けた企業側は店舗の消毒や、警察への相談など、様々な対応に追われていますが、“迷惑動画”は今に始まったことではありません。

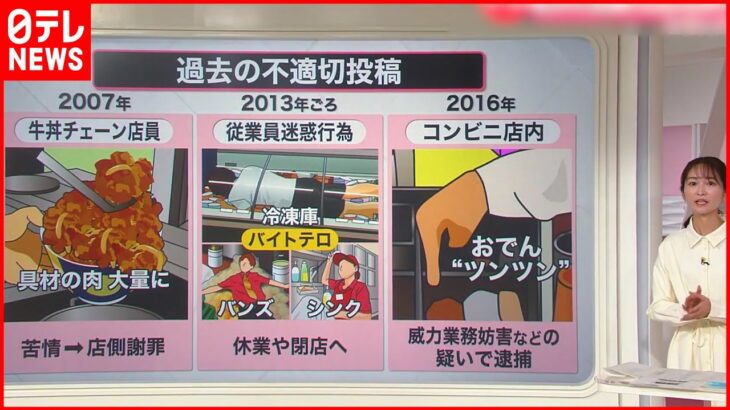

16年前の2007年、大手牛丼チェーンの店員が、具材の肉をどんぶりに大量に盛る映像を動画サイトに投稿。「食べ物を粗末にするな」などの苦情が相次ぎ、店側は謝罪する事態となりました。

また、2013年ごろには、従業員が冷凍庫に入っている写真や、ハンバーガーのバンズの上に寝転んだ写真、他にも店のシンクの中に座り込む写真などが相次いで投稿されました。店の従業員による、このような迷惑行為は「バイトテロ」とも呼ばれ、休業や閉店に追い込まれる店もありました。

そして、2016年、コンビニの店内で「おでん」を指でつつく動画が拡散され、その後、威力業務妨害などの疑いで逮捕される事態となりました。

15年以上前から社会問題となっている“迷惑動画”ですが、投稿がなくならない理由は時代によって変化しているというのです。

SNSに詳しいITジャーナリストの渋井哲也さんと、「Z世代」と呼ばれる若者の文化を研究するニッセイ基礎研究所の廣瀬涼研究員に話を聞きました。

渋井さんは、「昔はただ視聴数が伸びることに喜びを感じていたが、現在はそれを収益化することができる」と指摘。今は動画の視聴数や視聴時間が増えるほど収益が上がるため、騒ぎになるような動画を上げる傾向があるといいます。

廣瀬さんは、「学校の中で行われている悪ふざけをSNSで行っている。あくまで特定の友達に見せるための動画で、公に広く拡散されるという想定をしていない」と話しています。

SNSの使い方について、どういうことに気をつければいいのでしょうか。

渋井さんは、「人の権利や著作権を侵害していないか、ひぼう中傷になっていないかを投稿する前に気をつけてほしい」と話しています。

また、廣瀬さんは「自分では投稿を制限しているつもりでも、スクリーンショットなどをされれば誰でも見ることができ、拡散される可能性があるため、炎上は他人事ではないという意識が必要」だとしています。

SNSは影響力を発揮できるツールだからこそ、扱いが非常に難しいという反面もあります。小さな行動で相手を嫌な気持ちにさせるのも、相手の役に立つのも“自分で選ぶ”ことができます。これを機会に、SNSの使い方を家族で話し合ってみるのもいいかもしれません。

(2023年2月8日放送「news every.」より)

#迷惑動画 #社会問題 #バイトテロ #日テレ #newsevery #ニュース

◇日本テレビ報道局のSNS

Facebook https://ift.tt/cnLo7Gx

Instagram https://ift.tt/OeTYuLv

TikTok https://ift.tt/2EjMY9e

Twitter https://twitter.com/news24ntv

◇【最新ニュースLIVE配信中】日テレNEWS HP

https://news.ntv.co.jp

コメントを書く